|

А.В. Федотов

член Рабочей партии

ОГАС – ПРИЧИНЫ ТОРМОЖЕНИЯ

ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА В ПЛАНОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ СССР

Теоретические вопросы управления экономикой социалистического государства впервые были затронуты В.И.Лениным, подчеркнувшим в 1918 году необходимость их рассмотрения в применении к классовой борьбе с буржуазией и в качестве «главной задачи убеждения народа». В.И.Ленин, в частности, пишет:

«На очередь выдвигается теперь, как очередная и составляющая своеобразие переживаемого момента, третья задача — организовать управление Россией, разумеется, эта задача ставилась и решалась нами на другой же день после 25 октября 1917 года, но до сих пор, пока сопротивление эксплуататоров принимало еще форму открытой гражданской войны, до сих пор задача управления не могла стать главной, центральной.

Теперь она стала таковой. Мы, партия большевиков, Россию убедили. Мы Россию отвоевали, — у богатых для бедных, у эксплуататоров для трудящихся. Мы должны теперь Россией управлять. И всё своеобразие переживаемого момента, вся трудность состоит в том, чтобы понять особенности перехода от главной задачи убеждения народа и военного подавления эксплуататоров к главной задаче управления.

Первый раз в мировой истории социалистическая партия успела закончить, в главных чертах, дело завоевания власти и подавления эксплуататоров, успела подойти вплотную к задаче управления. Надо, чтобы мы оказались достойными выполнителями этой труднейшей (и благодарнейшей) задачи социалистического переворота. Надо продумать, что для успешного управления необходимо, кроме уменья убедить, кроме уменья победить в гражданской войне, уменье практически организовать. Это — самая трудная задача, ибо дело идет об организации по-новому самых глубоких, экономических, основ жизни десятков и десятков миллионов людей. И это — самая благодарная задача, ибо лишь после ее решения (в главных и основных чертах) можно будет сказать, что Россия стала не только советской, но и социалистической республикой.»1

Выдающийся советский ученый, соавтор первого в СССР учебника по программированию инженер-полковник А.И.Китов выразил так идею управления экономикой в СССР 60-х годов:

«Одним из основных критериев оценки целесообразности внедрения средств автоматизации наряду с повышением оперативности и точности управления является получаемая при этом экономия общественного труда. Экономия труда в сфере управления имеет существенное значение уже по одному тому, что расширение масштабов производства и усложнение системы управления хозяйством непрерывно увеличивают долю общественного труда, затрачиваемого в этой сфере.»2

Экономика с необходимостью требует совершенствования способов и методов обработки информации, как для хранения данных о производителях, произведенной продукции, запасах сырья и многом другом, так и для составления перспективных планов и решения зависящих от них задач управлением общественным производством.

Значение и многообразие этих задач постепенно росло в экономике СССР, особенно начиная с 30-х годов XX столетия. Становилась все очевиднее необходимость автоматизации учёта и контроля в народном хозяйстве с высвобождением человека для решения задач развития производства.

Великая Отечественная война 1941–45 гг. перестроила экономику на военный дисциплинарный лад, вывела на новый уровень планирование на основе научных критериев.

Но к началу 50-х годов производство выросло настолько, что эффективно управлять ручными средствами становилось все сложнее. Экономическая информация, какой бы объемной она не была, должна просчитываться полностью и, желательно, таким образом, чтобы в ходе производства можно было делать коррективы, изменяя план и связи в целом. Для этого пришлось бы вовлекать в управление все большее и большее количество людей.

Появились публикации, которые оптимистично смотрели на проблему и предполагалось, что появившиеся ЭВМ быстро устранят накапливающиеся трудности, связанные с переработкой экономической информации.

«Как известно, процесс производства сам дает ключи к решению поставленных им же задач. Проблема управления экономикой не оказалась исключением. Уже в начале 50-х годов появились первые электронно-вычислительные машины. В 1951 году в Киеве под руководством академика С. Лебедева была разработана первая в континентальной Европе Малая электронная счетная машина (МЭСМ). Ее «младшая сестра», Большая электронная счетная машина (БЭСМ) через год была запущена в работу в Москве. Кибернетика, наука о которой ранее слышали лишь профессионалы, вдруг обрела широкую известность. После короткого, но яростного спора по поводу идейной составляющей кибернетики, о ней серьезно заговорили как о науке будущего. Именно она могла решить проблему научного управления общественными процессами (это в корне неверно, именно поэтому кибернетику не без оснований называли «буржуазной лженаукой», правильно здесь — общественным производством — ред.), в частности, обработку огромного количества информации в плановом хозяйстве страны. ЭВМ стали активно применяться во многих отраслях производства, все прекрасно понимали, что за этими техническими средствами будущее, и вполне целесообразно применять их для управления экономикой.»3

«На рубеже 1950-х и 1960-х гг. … поток экономической информации стал таким обширным, что обработать его вручную или с помощью, имевшейся в то время примитивной счетной техники больше не представлялось возможным. Экономика становилась все более диверсифицированной. Объективный рост народнохозяйственного комплекса требовал увеличения аппарата, который управлял бы им. С каждым годом возникали новые ведомства, отделы, подразделения. Аппарат госслужащих становился все более и более громоздким, и многоступенчатым. Это создавало условия для волокиты, снижения ответственности при решении вопросов организации и управления экономикой, неразбериху и путаницу в их работе или то, что тогда назвали бюрократизмом. Штаты управленцев непомерно раздувались. Общая численность рабочих и служащих в народном хозяйстве достигла к началу 1954 г. 44,8 млн чел., из них административно-управленческий персонал составлял 6,516 млн чел. Иными словами, в среднем из семи рабочих и служащих один являлся работником управленческого аппарата. В советской экономике участились случаи дефицита товаров и сырья. Зачастую товаров не хватало не потому, что их производилось в недостаточном количестве, а потому, что аппарат снабжения не справлялся со своей работой, и товары лежали и портились на складах. Большое количество параллельно действующих снабженческих организаций одного и того же министерства приводило к замораживанию материальных ценностей, удорожанию стоимости материалов и сырья. Нередко на одних предприятиях имелось излишнее оборудование, а другие предприятия, находившиеся рядом, использовать это оборудование не могли, хотя и остро нуждались в нем. Узковедомственный подход приводил к нерациональным перевозкам материалов и продукции, удорожанию ее себестоимости и росту непроизводительных расходов. Например, только за 1955 г. транспортные издержки в народном хозяйстве страны возросли по сравнению с 1950 г. на 2 млрд руб.»4

Надо отметить, что возникновение «новых ведомств, отделов, подразделений» диктовался не только возрастанием номенклатуры продукции, но и интересами класса служащих, контроль за которыми со стороны рабочего класса неуклонно слабел.

Нередким становилось и такое явление, как создание маленьких складов в каждой отрасли и позднее торговых предприятий, которые искусственно создавали дефицит на недостаточно удовлетворенный спрос. Нарушений при распределении и продаже в торговле становилось все больше и больше и за ними тяжело было уследить.

Значительный рост числа предприятий также требовал своего решения для эффективности управления экономикой и взаимодействия между ними. Прогрессивные ученые-экономисты стали предлагать для решения таких и подобных им задач комплексные решения и программы.

В январе 1959 года А.И.Китов написал в ЦК КПСС докладную записку на имя Н.С.Хрущёва по вопросам развития вычислительной техники в стране, сыгравшее важную роль в подготовке Постановления ЦК КПСС и СМ СССР «Об ускорении и расширении производства вычислительных машин и их внедрении в народное хозяйство».5

«Осенью 1959 А.И.Китов подготовил доклад для ЦК КПСС, в котором он предложил идею создания единой автоматизированной системы управления для вооруженных сил и для народного хозяйства страны на базе общей сети вычислительных центров, создаваемых и обслуживаемых министерством обороны СССР. Для рассмотрения его предложения была создана комиссия МО СССР под председательством маршала К.К.Рокоссовского. Однако нелицеприятная и резкая критика состояния дел в МО СССР с внедрением ЭВМ, содержащаяся в преамбуле к этому докладу, а также предложения по коренной перестройке системы управления как в Министерстве обороны, так и в высших эшелонах власти СССР, содержащиеся в докладе, определили негативное отношение к докладу со стороны руководства Министерства обороны СССР и работников аппарата ЦК КПСС, что в конечном итоге привело к его исключению из членов КПСС и снятия с занимаемой должности».6

К решению проблемы, за которую боролся А.И.Китов, решил присоединиться академик В.М.Глушков. Группой ученых-экономистов под его руководством был разработан и подготовлен проект ОГАС —Общегосударственной автоматизированной системы управления.

Кратко о том, что такое ОГАС академик Глушков высказался так:

«Задача создания ОГАС распадается на три главные составные части: создание Государственной сети вычислительных центров (ГСВЦ), Общегосударственной сети передачи данных (ОГСПД) и системы математических моделей, а также соответствующей программно-информационной базы, обеспечивающих эффективное управление экономикой (включая процесс её непрерывного совершенствования). Наиболее прямой и эффективный путь решения последней задачи включает следующие основные шаги. Во-первых, это утверждение общей концепции всей системы моделей в целом и соответственное уточнение как разбиения ее на отдельные подсистемы, так и заданий на эти подсистемы. Второй шаг — это организация разработок отдельных подсистем и создание системы, обеспечивающей процесс непрерывной взаимоувязки этих разработок и максимально возможную типизацию работ по созданию программно-информационного обеспечения.»7

Вопросу пропаганды ОГАС среди молодежи В.М.Глушков посвящает популярную книгу «Что такое ОГАС?» изданной в 1981 году, где подробно растолковывает вопросы совершенствования и управления экономикой. Впервые здесь он отмечает, что актуальность проблемы и ее решение не стоит затягивать. Почему?

«Уже давно замечено, что сложность задач управления экономикой растёт быстрее, чем сама экономика и ещё гораздо быстрее, чем число занятых в экономике людей. Недавно проведенные исследования показали, что в эпоху научно-технической революции сложность этих задач растёт даже быстрее, чем n2, где n общее число занятых в экономике людей. Одним словом, в настоящее время происходит процесс перехода сложности управления экономикой на качественно новую ступень.»8

«ОГАС это множество разнообразных оптимизационных задач современной экономики и десятки оригинальных экономико-математических методов. Это тысячи низовых автоматизированных систем управления предприятиями (АСУП), построенных на основе ряда важных принципов.

ОГАС это повсеместный переход к безбумажной технологии переработки информации. Это автоматизированные рабочие места и чётко организованные потоки информации с них.

ОГАС это высокий уровень синхронизации в народном хозяйстве на основе упорядочения вертикальных и горизонтальных связей. Это переход к гибкому динамическому планированию во всех звеньях системы управления.

ОГАС это государственная сеть вычислительных центров с чётко организованной диспетчеризацией их работы. Это автоматизация сбора и обработки информации.

ОГАС существенно влияет на техническое перевооружение всех работников системы управления.»9

Из этих особых моментов и положений вытекал ряд конкретных задач и функций, из которых в первую очередь авторы выделяют справочную функцию. Она состояла в том, чтобы обеспечить работников управления на местах и непосредственно на производстве всеми необходимыми данными в любой момент и в любом месте для принятия решения текущего положения дел действующего в настоящий момент производства и, следовательно, значительно улучшало бы эффективность оперативность управленческой деятельности на рабочих местах. Авторы особо подчеркивали перспективы такого подхода указывая на то, что управленческая деятельность есть главное звено в системе принятия решений, а поскольку она всегда будет нужна, то эта функция, которую обеспечивает только полное внедрение ОГAC, понадобится на всем пути строительства социализма вплоть до полной победы коммунизма.

В.Я. Ельмеев с соавторами на этот счет пишут так:

«Новый вид производительного труда, в котором умственные и физические функции соединены в одно целое, порождается автоматизацией и комплексной механизацией производства.

В условиях комплексной механизации и автоматизации доля физического труда рабочего уменьшается, а доля его умственного труда увеличивается. Рабочий все в большей степени занимается различными расчетами, наблюдает за работой механизмов и приборов и контролирует их, т. е. по существу выполняет функции, являющиеся содержанием деятельности инженерно-технических работников. Главным в его трудовых функциях становится управление производственным процессом, контроль за ним.»10

Вторая функция состояла в том, что ОГAC должна была отображать в памяти ЭВМ все, что происходит в области производственно-хозяйственной жизни. На основе безбумажной технологии должна была происходить обязательная фиксация в машинной памяти результатов каждого хозяйственного акта, производственной операции для целей учёта и контроля, распределения готового продукта и многого другого, как этого и требовал В.И.Ленин.

Важно и то, что авторы смотрели на проект как на развивающуюся перспективу. Эта мысль сформулирована ими следующим образом. У проекта ОГАС огромные перспективы в настоящем и ещё большие на будущее, которые раскрываются уже в ходе его поэтапной реализации проекта и поэтому сроки примерно в три пятилетки нельзя воспринимать формально.

Авторы ОГАС также утверждали, что: «В перспективе ОГАС позволит мгновенно и точно получать любую, даже самую детализированную информацию обо всем, что происходит в народном хозяйстве и на основе этого быстро вырабатывать оптимальные плановые и управленческие решения для всей экономики страны в целом».11

В.М.Глушков обращал внимание и указывал на то, что объём информации в XX веке начал увеличиваться лавинообразно, удваиваясь каждые 15 лет. Причем в промышленности рост учётно-плановой информации в зависимости от роста объёма производства возрастал квадратично, то есть, если объём номенклатуры продукции вырастал в три раза, то объём информации в девять раз. Старая «бумажная экономика» уже не в состоянии эффективно обрабатывать такой поток информации.

При этом подчеркивалось, что при автоматизации организационного управления на основе использования ЭВМ главным залогом ее успеха является коренное изменение традиционной технологии организационного управления (основанной на бумажных документах). В.М.Глушков сравнивал попытку вставить ЭВМ в традиционную технологию управления с попыткой установить реактивный двигатель на телегу. Если при внедрении ЭВМ основные потоки информации будут осуществляться в виде бумажных документов, то, как правило, эффект от автоматизации будет сильно снижен или даже станет отрицательным. Дело в том, что возникает необходимость иметь большое количество «переводчиков» документов на язык машины и обратно, что лишь увеличит трудозатраты обслуживающего персонала.

Здесь нельзя не отметить, что в то время, когда ЭВМ появились на предприятиях и в учебных заведениях они так и стали использоваться. На огромных ЭВМ, занимавших огромные площади с большим количеством кондиционеров для поддержки температуры в машинном зале, бухгалтер рассчитывал зарплату. На этих машинах вели учет работы приемной комиссии в вузах. Словом, работу на ЭВМ вели далекую от их назначения так как каждое учреждение старалось иметь свою ЭВМ и не желало, чтобы ее использовали родственные или другие предприятия. При этом количество бумажной работы только возрастало.

А проект ОГАС отличался той особенностью, которая давала новую технологию организационного управления, называемой автоматизацией документооборота. Она позволяла замкнуть в единую цепь, зациклить все или, по крайней мере, подавляющее большинство информационных потоков непосредственно через ЭВМ.

Иными словами, не для экономии бумаги, а для эффективности управления следует ввести принцип общения человека-управленца с машиной и тем самым ускорить и повысить полезность такого безбумажного метода. Что понималось с трудом теми людьми, которые были напрочь были связаны с «бумаготворчеством» и бюрократией и косностью. Они тоже составляли те силы торможения внедрению проекта ОГАС, которые на то время были практически невидимыми или которым не придавали особого значения проектировщики и организаторы ОГАС.

В связи с вышеизложенным, выгоды и эффективность цифровизации экономики были очевидны, но пользоваться ими не спешили ни в верхах, ни в низах.

Разработчики старались вести пропаганду и приводили убедительные аргументы для такой публики: «Сегодня даже трудно представить себе тот колоссальный экономический эффект, какой получит наше народное хозяйство от внедрения ОГАС. Достаточно упомянуть лишь несколько ожидаемых практических результатов: высокий уровень синхронизации производства (точного согласования во времени) во всех звеньях народного хозяйства; разумное сокращение количества сырья и оборудования, хранящегося на сотнях тысяч складов и порой длительное время не участвующего в материальном производстве; гораздо более гибкое планирование, точно учитывающее имеющиеся возможности и ресурсы».12

Авторы проекта ОГАС указывают ещё на одну важную особенность, как инструмента эффективности управления экономикой, а также его значение для экономики СССР, в целях получения и контроля количественной информации экономического характера, указывая ее место в «трёхкомпонентной составляющей управления экономикой — организации, экономических механизмах и автоматизации обработки информации». 13

Конкретно это означает, что «ОГAC — это третий, обязательный компонент для эффективного управления экономикой. Подчеркнём, что ОГАС не «командует» экономикой, а лишь «командует» потоками информации о состоянии экономики, помогает организовывать и осуществлять решение планово-управленческих задач. Что же касается окончательного принятия решений (на основе выработанных вариантов), то эта функция остаётся за людьми».14

Но у проекта есть другая сторона, противодействующая его продвижению. Речь здесь об управленцах, которые становятся в соответствии с проектом ОГАС его конечными потребителями и исполнителями одновременно.

Здесь уместно привести то, положение, которое в те времена чётко сформулировано не было: «Построение рабочего государства — задача небывалой исторической сложности. Ведь государство, даже коммунистическое, само по себе подразумевает наличие классовых различий. Кто заинтересован в уничтожение этих различий? Рабочий класс. Заинтересованы ли в уничтожении классовых различий служащие, особенно их верхний слой — управленцы? Нет. Рабочему классу предстоит изжить остатки классовых различий преодолевая сопротивление служащих. Непонимание этого привело к контрреволюции в СССР.»15

Фактически служащие, и их верхний слой особенно, не могли не чувствовать то, что проект очень сильно затруднит очковтирательство, подтасовывание фактов, приукрашивание действительности. А в перспективе — снизит потребность в их услугах, и ориентировочные цифры высвобождения служащих не являлись секретом. По приблизительным расчетам это составляло около 1 (одного) миллиона работников. Могли ли они, зная это, усиленно работать над продвижением проекта ОГАС? Конечно же нет. В открытую выступать против усиления планирования, учета и контроля было нельзя, но тормозили проект они всеми силами. Это и есть одна из важнейших причин, по которой ОГАС не шёл или шёл «ни шатко, ни валко» до момента, когда его полностью остановили, действуя по принципу защиты своих шкурных интересов.

Тем не менее В.М.Глушков оптимистично смотрел на перспективу избавления от излишнего количества служащих, занятых в бумажном управлении и исследователь его деятельности Кутейников А.В. пишет об этом: «Учёные предлагали за счёт автоматизации и механизации процессов сбора и обработки информации высвободить значительное количество работников учёта (бухгалтерского, финансового, статистического), органов планирования и управления (особенно из сферы материально-технического снабжения), всего до 1 миллиона человек. Как отмечалось в проектных материалах, «все эти люди после соответствующего переобучения могут перейти в сферу непосредственного производства».16

Только вот эти самые служащих, не очень-то торопились непосредственно переходить в производство и работать за станками, так как работал весь рабочий класс.

У них на этот счет было особое мнение и интерес.

Будучи идейным коммунистом, академик Глушков проектирует, строит и учитывает принципы построения ОГАС так, чтобы они улучшали и развивали текущую работу экономики в соответствии с целями развития социалистического общества — построению полного коммунизма.

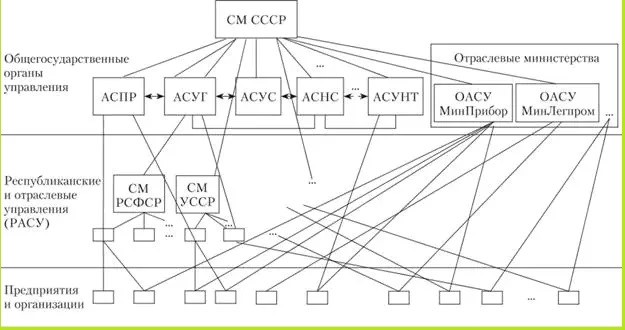

Поэтому план ОГАС основывался на главном достоинстве социалистической экономики — её единстве, целостности, и взаимосвязанности. ОГАС предусматривала в этой связи весь комплекс вертикали от управления государством до предприятий, включая в себя и рост уровня производительности труда, и внедрение передовых технологий, разрабатываемых в различных отраслях промышленности, и мероприятий, связанных с развитием научно-технического прогресса.

Схематически это представляется следующим образом.

Из этой схемы видно, что всю работу по внедрению ОГАС должен был возглавить Совет Министерств СССР. Затем работа ложилась на общегосударственные органы управления и отраслевые министерства, которые и управляют непосредственно предприятиями. А у общегосударственных органов на пути к предприятиям стояли республиканские отраслевые управления (РОСУ), которые разделялись по принципу профилирования предприятий и организаций.

Разработка ОГАС велась так, что она прежде всего учитывала положительный опыт и наработки уже применяемых на предприятиях АСУ, которые могли быть применены на других предприятиях и в организациях, где это было целесообразно, и таким образом, объединены на основе обобщённого опыта и анализа их работы в центрах обработки этой информации, о которых Глушков В.М. писал так: «Были привлечены ещё люди, которые сделали устройство сопряжения с телеграфной сетью, и данные с передвижного УСО передавали в наш вычислительный центр на машину «Киев», к этому времени (1958 г) уже запущенную в эксплуатацию. Благодаря сопряжению с телеграфными каналами мы могли организовать связь с любым производством, поскольку на крупных заводах есть свои телеграфные концы. Мы телеграфную линию продолжали до рабочего места оператора и подсоединялись к датчикам, используя буквопечатающий аппарат (БОДО), а на противоположном конце прямо осуществлялся ввод в машину "Киев"... Подключили математиков и стали отлаживать программы управления, подсоединившись сбоку и не мешая операторам работать на заводах в Николаеве, Днепродзержинске, Северодонецке и Донецке, а данные у них из-под рук брались и передавались к нам в машинный зал. Машина «Киев» начала по отлаженным программам выдавать советы (оператору), какие режимы поддерживать дальше.»17

Массовое производство электронно-вычислительных машин (ЭВМ) в Советском Союзе удачно совпало с острой необходимостью перехода экономики страны на новый технический уровень управления. Это, в свою очередь, связано с тем, что с развитием народнохозяйственного комплекса процесс планирования становился все сложнее и сложнее. Поэтому для поддержания высокой эффективности управления государственной экономикой, которая была достигнута к 1960-м годам, стало необходимо использовать передовые технологии, позволяющие лучше обрабатывать экономическую и управленческую информацию на всех уровнях экономики и производства. Решить эту задачу было предложено с помощью создания сети ЭВМ, размещенных по всей стране, что способствовало бы созданию технической основы для ОГАС.

Эскизный проект ОГАС был разработан уже к 1964 году. Как пишет Виктор Михайлович Глушков в статье «Заветные мысли для тех, кто остается», такую задачу поставил перед ним Первый заместитель Председателя Совета Министров СССР Алексей Николаевич Косыгин еще в ноябре 1962 года. Но прежде, чем приступить к созданию проекта ОГАС, В.М.Глушков изучил работу предприятий и организаций широкого спектра специализации: заводов, шахт, железных дорог, аэропортов, высших органов управления (Госплана, Госснаба, Минфина и др.). Сам проект, кроме всего прочего, имел 100 центров в крупных промышленных городах, откуда поступала уже обработанная информация в единый общегосударственный центр. Эти центры были объединены между собой широкополосными каналами связи и соединены с 10 тысячами центров предприятий и организаций.

При этом механизм обратной связи позволял постоянно корректировать управленческие решения. Более того, Глушков В.М. в своей работе обращал внимание на то, что «если аппарат Госплана будет работать старыми методами и не пользоваться современной вычисли тельной техникой, ему уже к 1980 г. для сбора и переработки необходимой информации потребуется в качестве сотрудников все население Советского Союза! Вот почему новая межотраслевая наука должна в самом широком смысле решать инженерно-экономические задачи автоматизации управленческого труда.» 18

Глушков В.М. выражает эту проблему следующим образом: «Организация совместной работы многих ВЦ, каждый из которых имеет к тому же свои собственные задачи, в том числе и такие, решение которых не может быть отложено, представляет собой сложную техническую задачу. Для ее решения необходимо, чтобы один из ВЦ взял на себя функции управления процессами взаимодействия всех ВЦ, выполняющих совместную работу.

Для выполнения подобных диспетчерских функций он должен оперативно получать информацию о состоянии оборудования и планах загрузки со всех ВЦ, участвующих в работе. Кроме того, для формирования заданий отдельным ВЦ он должен располагать автоматизированным каталогом, описывающим информационные массивы и программное хозяйство всех ВЦ, работой которых он руководит.

Выполнение диспетчерских функций требует, таким образом, определенных полномочий для получения информации от диспетчерируемых ВЦ и оперативного управления их работой. Такие полномочия не всегда возможно получить даже в рамках одной замкнутой подсистемы, поскольку определенную часть работы для этой подсистемы могут выполнять не входящие в нее административно центры коллективного пользования.

Еще сложнее обстоит дело в том случае, когда речь идет об автоматизации не вертикальных, а горизонтальных связей, требующей взаимодействия АСУ и ВЦ различных ведомств. … эти связи имеют решающее значение для использования всех возможностей, заложенных в ОГАС, и являются сегодня одним из основных источников потерь.» 19

Из этого следует, что сам проект был достаточно сложным и к его внедрению необходимо было привлечь и убедить массы тех людей, которые были его прямыми потребителями и исполнителями в одном лице. Надежда на то, что достаточно было учредить ответственных исполнителей в лице значимого представителя власти, было явно недостаточным. Кроме того, по факту оказалось, что силы, тормозившие внедрение проекта ОГАС появились и как это ни странно с той стороны откуда должно было исходить руководство внедрением важнейшего государственного проекта. И исходили они из таких важных государственных ведомств, как Госплан СССР и ЦСУ СССР. Об этом свидетельствует О.В.Китов: «Проект ОГАС, представленный Правительству в 1964 году, встретил резкие демагогические возражения со стороны руководства Центрального статистического управления СССР (В.Н. Старовского), затем долгое время обрабатывался в Центральном статистическом управлении СССР.»20

К таким действиям торможения быстро присоединились, «внезапно прозревшие» о выгодах хозрасчета ученые-экономисты ряда университетов. Символическим началом или сигналом для действий этой группировки стала публикация в газете «Правда» статьи Либермана Е.Г. «Прибыль — движущая сила».21 Эта статья открыла целую серию реформаторских публикаций в экономической и массовой печати, в числе которых была опубликована и статья Белкина В. и Бирмана И. «Цена и прибыль.» — “Известия”, 1962.22 Все эти авторы позднее покинут пределы СССР и обоснуются в США — понятно, за какие заслуги.

Проект ОГАС значительно мог повредить, а то и уничтожить капитализм США. Он вполне мог поставить американцев в такое положение, в которое их поставила советская космическая программа. Успешная реализация проекта ОГАС могла оказать решающее влияние и на исход соревнования между СССР и США в идеологической, политической и экономической области и сделать продолжение этого соревнования бессмысленным для США и соответственно тогда не было бы и речи в 90-х годах и о перестройке в СССР.

О перспективе проекта ОГАС в смысле его прогрессивности и усиления позиций СССР в конкуренции с капитализмом писал и сам В.М. Глушков: «Трезво говоря, АСУ в масштабе предприятия — и для нашей, и для мировой практики — уже не диво. Действуют и более крупные автоматизированные системы: у нас — отраслевые, за рубежом — обслуживающие суперконцерны, которые по объёмам производства сравнимы с некоторыми нашими отраслями. Однако на Западе нет ничего, что было бы сравнимо с поставленной съездом задачей создать государственную, общесоюзную систему автоматизированного управления всем народным хозяйством. Нигде, ни в одной капиталистической стране об этом не может быть и речи. Невозможно практически. Несовместимо с частной собственностью, коммерческой тайной. Сами посудите... Какой предприниматель откроет национальной информационной системе свои планы и расчёты? «Секрет фирмы!» Откроешь его в интересах планирования, а взлелеянную тобой идею украдёт конкурент. Предприниматели недаром стараются свои планы засекретить, а чужие секреты выслеживают, крадут — тоже с помощью электроники, но только это уже электроника не информационная, а диверсионная».

В Беседах с акад. Глушковым В.М. Моев спрашивает его о сроках создания ОГАС

«В.Г. Да, мы уже готовимся к практической разработке ОГАС.

В.М. И когда ждать?

В.Г. В те примерно сроки, которые я, кажется, бегло упоминал. При соблюдении подлинно комплексного, системного подхода дело это довольно «длинное». По нашим оценкам, на создание ОГАС потребуется лет двенадцать — пятнадцать. Две с половиной, три пятилетки.»23

Понимая это, наши главные противники в экономическом соревновании двух систем – капиталистической и социалистической в США организовали гонения как на самого Глушкова В.М., так и на его проект.

В 70-х годах в периодической печати США была развёрнута информационная кампания, направленная против советской ОГАС24. К такой работе по дискредитации подсоединились газеты «The Guardian»25 и «Washington Post»26, где в 1971 году публикует две свои работы реакционер Виктор Зорза.

Борьба за развитие ОГАС и создание условий его продвижения должна была стать принципиально важной идеологической борьбой для КПСС, руководства СССР и для КГБ СССР. А для США наоборот — вопросом своего существования, возможности уничтожения капитализма, как системы сгнившей и подлежащей сносу с исторической сцены жизни народов.

Разработка ОГАС в СССР была облегчена тем, что ей предшествовали уже внедренные в экономику управления разработки системы математических моделей и соответствующее им программно-информационное обеспечение, которое позволяло более эффективно управлять экономикой, включая процесс непрерывного его совершенствования с непосредственным управлением на предприятиях.

Дальнейшие действия по успешному проектированию ОГАС требовали решения двух моментов:

- утверждения общей концепции всей системы ОГАС;

- организацию разработок подсистем и их стыковки, обеспечивающих непрерывность их исполнения и предусматривающих работы по созданию программно-информационного обеспечения организаций, которые сюда были вовлечены по качеству исполнения поставленных и уже выполненных задач.

Для выполнения этих шагов, как указывал Глушков В.М. необходим был заказчик в лице высших госорганов власти СССР.

Для максимальной унификации проектных решений, уменьшения общего объёма работ и увеличения их качества авторы рекомендовали иметь три уровня типизации программно-информационного обеспечения.

Первый уровень должен обеспечивать постановку тех задач, которые решаются на АСУ всех типов, как в промышленной, так и в непромышленной сфере. Это, прежде всего, касается развития операционных систем и систем программирования, включая операционные системы многомашинных комплексов и телеобработку.

На уровне два следовало организовать работы над комплексом программ, обеспечивающих преобразования массивов применительно к справочно-информационным функциям ОГАС и ее отдельных звеньев.

Третий класс задач проектирования составляют компьютерные программы для различных математических методов, применяемых в АСУ, где возможны уже законченные и функционирующие технические решения, включая формы массивов и документов, имеющих универсальное значение (кадровый и бухгалтерский учёт, контроль исполнения решений и т.п.).

Эти задачи в целом составляли и косвенно влияли на сложности внедрения проекта и их понимание, и правильная организация обеспечивали внедрение проекта.

При создании ОГАС авторы особо указывали на благоприятный момент внедрения этого плана — на то, что «кибернетики собираются полностью использовать все преимущества плановой экономики. В мире капитала каждая фирма, боясь утечки информации, предпочитает иметь свои электронные мозги (даже если они загружены на 5–10 проц.). Мы же с самого начала отказываемся от фирменного, узковедомственного подхода — он привёл бы к распылению технических средств. Поэтому ОГАС станет фактически новой отраслью экономики, которая будет выполнять переработку всей единой планово-экономической информации страны, и поэтому может целесообразно снабжать все звенья народного хозяйства наиболее оперативной, современной, точной, систематизированной, удобной по форме информацией. Она необходима для оптимального планирования и управления хозяйственной деятельностью, а также для прогнозирования развития экономики, для подготовки перспективных политических и хозяйственных решений.»27

Но вот незадача: власти СССР начинают серию реформ, которые создают проблемы уже решенным в проекте задачам. Так реформа 1965 г. внесла существенные коррективы в те базовые принципы, на которых ученые предполагали строить сеть ВЦ, и существенно осложнила проектирование автоматизированной системы. Реформы также предполагали внести ряд административных и экономических мер, которые также требовали адаптации к ним проекта ОГАС. Изменилась структура управления народным хозяйством: от совнархозов, территориального управления, советское руководство вновь перешло к отраслевому принципу и возродило министерства. Были приняты законы, в соответствии с которыми упразднялись ВСНХ СССР, СНХ СССР, республиканские и территориальные совнархозы. Вместо них было создано 29 союзных и союзно-республиканских министерств. Но наряду с этими прогрессивными шагами экономические преобразования были направлены на расширение самостоятельности предприятий, усиление экономического стимулирования с помощью таких рычагов, как цена, прибыль, премия, кредит и ряд других элементов будущих рыночных отношений.

Эти реформы, по сути, вступали в противоречия с принципами на которых планировалась ОГАС и тем самым тормозили ее уже на этапе разработки. Даже такое правильное действо, как упразднение совнархозов и восстановление министерств привело к тому, что количество ведомств в центре стало больше а система управления стала децентрализованной. Вместо ВСНХ СССР, на который в конечном счете ориентировался проект ЕГСВЦ, образовалось несколько десятков министерств. Ослабло важное условие, подрывавшее основание проекта ОГАС — централизованная система управления экономикой страны.

В дальнейшем разработчикам проекта АСУ пришлось учитывать интересы многочисленных центральных государственных ведомств и потратить огромное количество материальных и временных ресурсов на реорганизацию под эти изменения. В правительственных постановлениях и проектных материалах с этого времени сеть ВЦ называлась уже не «ЕГСВЦ», а просто «ГСВЦ». Новое название сети ВЦ свидетельствовало о том, что ее уже планировали создавать не как единую систему.

В августе 1966 г. ЦСУ СССР и Минрадиопром СССР подготовили аванпроект ГСВЦ и разослали свои материалы заинтересованным ведомствам. Проект содержал следующие требования. Сеть создавалась по территориальному иерархическому принципу. При необходимости в составе сети допускалось создание ведомственных систем ВЦ.

На 1968–1969 гг. намечалось создание Главного вычислительного центра ГСВЦ с четырьмя филиалами, обслуживающими Госплан СССР, ЦСУ СССР, Госснаб СССР и Госстрой СССР; Вычислительные Центры (ВЦ) союзных республик и около 70 ВЦ в наиболее крупных по численности населения, количеству предприятий и объёму выпускаемой продукции областях. Эти мероприятия возглавил В.Н.Старовский Однако на пути Старовского встал другой крупный государственный деятель, бывший нарком нефтяной промышленности, Председатель Госплана СССР Н.К.Байбаков. После реформы 1965 г. Госплан сильно изменился, была восстановлена его прежняя структура и влияние, которое он утратил в ходе беспрерывных реформирований Н. С. Хрущева.

Проект ЦСУ вызвал возражения со стороны сотрудников Госплана. «Но тут, когда почитали, — вспоминает В.М.Глушков, возмутился Госплан. Сказали, что они тоже не все концепции академика В.М.Глушкова разделяли, но в его проекте хотя бы было планирование, а здесь же ничего этого нет, одна статистика, поэтому Госплан не приемлет этого».

Председатель Госплана Н. К. Байбаков приказом от 26 августа 1966 г. отдал аванпроект сети ВЦ на экспертизу, сославшись на то, что создание сети по предложениям ЦСУ требует значительных капитальных вложений. Госэксперткомиссия (ГЭК) при Госплане должна была провести в течение двух месяцев экспертизу аванпроекта ГСВЦ.

При ГЭК для изучения материалов была образована специальная подкомиссия во главе с академиком Н.П.Федоренко и его заместителем академиком В.М.Глушковым.

Экспертиза закончилась в декабре 1966 г. Прежний аванпроект был буквально разгромлен, а новый представлял собой не связанные друг с другом части часто противоречивого толка. Как заявил Глушков В.М. в интервью журналисту В.Моеву в начале 1970-х гг., в этом проекте его больше всего возмутило то, что в него закладывалась существующая технология обработки информации. «Товарищи проделали колоссальную работу. Надо определить мощность будущих вычислительных центров? Очень хорошо... Они взяли для примера, если память не изменяет, Каракалпакскую республику и Астраханскую область и в течение года добросовестно считали, сколько "входящих" и "исходящих" документов движется там через все органы — хозяйственные, советские и так далее. Потом что же — надо, мол, чтобы у машин хватало мощности перерабатывать все эти бумаги. Сколько же потребуется операций? По опыту статистики — пятьдесят на каждую букву и цифру, а в будущем — жизнь, дескать, идет вперед! — потребуется в десять раз больше. Почему в десять, никому не известно. Перемножили и получили "мощность" будущих вычислительных центров... Ну что вы скажете?! Да разве можно так считать? Разве не ясно, что автоматизация управления изменит все процедуры, все потоки информации?»

В.М.Глушков в беседе с журналистом В.Моевым деликатно умолчал, о каких «товарищах» идет речь. Прямо указать на ЦСУ СССР ему не позволила политкорректность и эмоции: «Мы делали проект единой государственной системы вычислительных центров. Использовали в нем новые представления об управлении и планировании. Потом передали материал на рецензию, уж не буду называть в какое ведомство, дело прошлое. Однако то, как там поступили, характерно…» Подробно об этом сюжете В.М.Глушков рассказал в своих воспоминаниях в январе 1982 г. Здесь он прямо указывает на ЦСУ.

Как показывают архивные материалы из фонда Госплана СССР, по мнению большинства экспертов, проект нуждался коренной переработке. В проекте отсутствовал анализ задач планирования и управления. Они лишь были перечислены. Вызвало критику положение о том, что функции головного центра сети ВЦ должен был выполнять Главный вычислительный центр ЦСУ СССР: «Поскольку ЦСУ не выполняет функций ни планирования, ни управления, равно как и функций материального и финансового обеспечения производства, это положение является неправильным».

Таким образом, В.Н.Старовскому еще раз дали понять, что сеть ВЦ не может принадлежать его ведомству. Аванпроект был отвергнут также и по финансовым соображениям. Главы ведомств, учитывая, что вопрос об организации сети является крупным мероприятием большого общегосударственного значения, рекомендовали считать целесообразным разработать несколько вариантов проекта сети с целью выработки наиболее оптимального варианта, а решение вопроса о создании сети перенести на следующую пятилетку. Единственным, кто не согласился с заключением комиссии, был академик Глушков.

По его словам, хотя проект страдал многими весьма значительными дефектами, нельзя было бесконечно затягивать решение вопроса о начале разработки проекта и строительстве сети ВЦ. Поэтому Глушков настаивал, что «с отрицательным в части рекомендаций Совету Министров СССР выводом можно согласиться лишь в том случае, если проработка проекта будет выполнена в сжатые сроки. В противном же случае следовало бы пойти на то, чтобы рекомендовать приступить к проработке технического проекта. Имея в виду жизненную важность этого дела для страны, нужно было переходить к следующей стадии проектирования». Но поскольку Глушкова никто не поддержал, его мнение не приняли, а записали как особое мнение к заключению экспертизы. Такое отношение к жизненно важному для страны проекту необходимо также рассматривать, как способ торможения служащими, который становился все более и более был характереным для этих деятелей считающих свои интересы выше государственных.

В следующем, 1967 году, участвовавшие в разработке проекта ведомства, согласно вышеуказанному постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР, готовили свои предложения по сети ВЦ и внесли их в Правительство в конце года. В конце декабря 1967 г. состоялось очередное заседание Президиума Совета Министров СССР, на котором были рассмотрены предложения ведомств и проваленный проект сети ВЦ. Правительство поручило доработать проект Госплану. Вышло специальное правительственное постановление, согласно которому Госплан должен был представить во втором квартале 1968 г. свои предложения по сети ВЦ. В постановлении специально отмечалось, что основные принципы сети необходимо было сформулировать «с учетом произведенной перестройки управления промышленностью по отраслевому принципу».

Материалы по сети ВЦ были готовы в мае 1968 г. Сотрудники Госплана писали, что при проектировании сети ВЦ необходимо учитывать отраслевой принцип управления экономикой. Вот почему основой сети ВЦ должны были стать ведомственные автоматизированные системы 28.

Глушков В. М., позднее вчпоминал, что вместо эскизного проекта сети ВЦ был представлен на рассмотрение «проект распоряжения Совета Министров ССР о том, что очень мудро ликвидировали совнархозы и восстановили отраслевой метод управления и что теперь не о чем заботиться. Нужно, чтобы все отрасли создали отраслевые системы, а из них автоматически получится общегосударственная система. И всё...»

2 июля 1968 г. предложения Госплана стали предметом обсуждения на заседании Научного Совета по проблемам вычислительной техники. Этот Совет был образован при ГКНТ СССР и АН СССР. Его возглавлял академик Глушков. С докладом «О предложениях по созданию ГСВЦ» выступил сотрудник отдела по вычислительной технике и системам управления ГКНТ СССР В.П. Певцов. Он заявил, что основной недостаток сети, построенной по отраслевому принципу, в том, что на нижнем уровне в крупных городах будет сосредоточиваться большое количество ВЦ (до 30–40 в одном городе). Понятно, что такое решение приведет к распылению кадров и не даст возможности эффективно использовать средства вычислительной техники.

Против предложения Госплана выступил также представитель ЦСУ С.В.Сазонов: «На наш взгляд, отраслевой принцип построения сети никак не соответствует задачам постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 6 марта 1966 г. В предложениях Госплана совершенно нет задач статистики. Предложения Госплана необходимо серьезно доработать».

После долгих прений Совет принял решения о том, что предложения Госплана отражают реальное положение дел в области финансирования и организации работ по внедрению вычислительной техники, и рекомендовал переходить к следующим этапам проектирования автоматизированной системы.

18 декабря 1968 г. состоялось еще одно заседание Президиума Совета Министров, на котором рассматривались предложения Госплана и подготовленный в этом ведомстве проект постановления Правительства СССР «О мерах по улучшению организации работ по созданию ГСВЦ». Поскольку ряд ведомств выступил с частными техническими вопросами, глава советского правительства А.Н.Косыгин поручил В.А.Кириллину (ГКНТ СССР), М.В.Келдышу (АН СССР), В.Н.Старовскому (ЦСУ СССР) В.Д.Калмыкову (Минрадиопром СССР) и К.Н.Рудневу (Минприбор СССР) рассмотреть вопрос «о создании рациональной ГСВЦ» с более широким участием руководителей министерств и ведомств. 27 мая 1969 г. ГКНТ СССР разослал заинтересованным организациям проект постановления и основные положения по созданию сети ВЦ.

Базовые принципы построения и функционирования сети не изменились. Это вызвало возмущение В.Н.Старовского. Он послал В.А.Кириллину письмо, в котором заявил, что подготовленные документы не соответствуют постановлению ЦК КПСС и Совета Министров от 6 марта 1966 года. Старовский посчитал «принципиально неверным создание ГСВЦ как совокупность (механическое соединение) разнотипных и разноцелевых ведомственных АСУ». Он расценил эти предложения «как отказ от создания ГСВЦ, поскольку такая система уже не являлась бы самостоятельной информационно-вычислительной системой».

Глушков В. М. был тоже недоволен: «получился ОГАС — сборная солянка. Все облегченно вздохнули, поскольку ничего делать не надо, и распоряжение было принято».

В течении последующих трех лет в условиях бездействия единого управления экономикой моменты стихийности только возрастали, и уже на декабрьском 1969 года Пленуме ЦК КПСС содержались требования об улучшении использования резервов производства и усилении режима экономии в народном хозяйстве, а на место экономических рычагов управления были поставлены административные методы, призывавшие к борьбе с нарушителями трудовой дисциплины, с бесхозяйственностью, за усиление контроля и соблюдения дисциплины и тому подобные мероприятия. Социально-экономическое развитие СССР в 1970-е гг. проходило под знаком усиления централизованного управления и свертывания экономической реформы 1965 г.

Централизация с начала 1970-х гг. выразилась, во-первых, в смещении акцента в экономической политике с мер по повышению экономического стимулирования предприятий на меры по улучшению планирования и централизованного управления и, во-вторых, в возвращении ряда дореформенных показателей планирования.

Завершался период, который был назван либерманизацией, но экономическую «реформу» 1965 г. формально не отменяли. Поэтому в действительности экономической жизни происходило следующее: фактически в систему управления предприятиями ввели такие изменения, которые шли вразрез с первоначальными замыслами реформирования.

Внимание плановых органов и советских ученых-экономистов с начала 1970-х гг. было снова обращено в сторону совершенствования методов централизованного управления экономикой. В связи с этим было закономерным возобновление интереса к проекту ОГАС, который удачно вписывался в жестко централизованную систему управления. Важной технической предпосылкой разработки проекта автоматизированной системы на этом этапе явилось то обстоятельство, что советская промышленность в начале 1970-х гг. приступила к серийному выпуску ЭВМ третьего поколения, технические характеристики которого были намного выше характеристик второго поколения. В новых машинах была применена новая элементная база — интегральные микросхемы, что позволило на порядок увеличить скорость выполнения операций.

В определенной мере разработку проекта ОГАС подтолкнули также и планы США по созданию сети вычислительных центров. На 1969 г. в США был запланирован пуск компьютерной сети ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network)29.

Американские ученые еще в начале 1960-х гг. заинтересовались проблемой создания сетей вычислительных машин. Сеть ARPANET развертывалась в целях создания системы надежного обмена информацией между компьютерами ряда крупных университетов, государственных ведомств и объектов обороны, в том числе после ядерного удара по территории США.

В.М.Глушков на этот счет вспоминает: я пошел к А.П.Кириленко и сказал, что надо возвратиться к тем идеям, которые были в проекте и напиши, что надо делать. Я написал примерно так: «Единственное, что прошу сделать — это по моей записке не создавать комиссию, поскольку практика показывает, что комиссия работает по принципу вычитания умов, а не сложения, и любое дело способна загубить».

Но комиссию все же создали — все, начиная от ЦК КПСС работали по такой схеме, что каждый не принятый ими рассматриваемый вопрос программы уничтожали со всеми сопутствующими материалами. При таком методе любая программа выглядела, как остаток после объединения кусочных текстов и по сути уже не представляла программу. В конце «такой работы комиссии», от проекта и в особенности его экономической части почти ничего не оставалось. Так что тот эскизный проект, который был, — становился далеко не полным. А все остальные бумаги исчезали, потому что раз они были секретными и окончательной формы не приобрели, и в них нечего было рассекречивать, и их уничтожали путем сжигания. А членам комиссии не разрешали иметь даже копию в институте.

Здесь комментарии, как говорится излишни.

Поэтому предэскизный проект, разработанный комиссией 1964 г., содержал не больше 50 страниц. При этом в его подготовке не участвовало Министерство финансов СССР. В ходе работы комиссии ученые и чиновники достигли компромисса, который лег в основу проектирования материалов на этом этапе. Административно-хозяйственные органы согласились признать необходимость создания в стране автоматизированной системы при условии, что эта система будет не управляющей, а информационно-вычислительной базой существующих ведомств. Вопрос о том, какой быть сети — ее решили строить по территориальному принципу, но так, чтобы она включила в себя в качестве автономных ведомственные системы, в том числе автоматизированные республиканские системы. Система перестала быть единой, а превратилась в объединяющую. Именно тогда окончательно исчезла аббревиатура ЕСПУ (Единая автоматизированная система планирования и управления) и появилась ОГАС (Общегосударственная автоматизированная система).

Правда, и ученые смогли одержать маленькую победу. Глушкову удалось убедить почти всех членов комиссии (за исключением министра финансов В.Ф.Гарбузова) в необходимости создания Госкомитета по совершенствованию управления (Госкомупр) во главе с членом Политбюро для руководства всей деятельностью автоматизированной системы.30

В действительности процесс становления проекта ОГАС в его кусочно-раздробленном виде стал камнем преткновения в решении межведомственных дел, и когда доходило до устранения ведомственных барьеров, предусмотренных единой ОГАС, то происходило обратное – а именно каждое ведомство требовало создания своих собственных вычислительных машин со всем отсюда вытекающими издержками. Что ранее и предсказывалось теми кто проект создавал. В результате узковедомственный интерес приводил к значительному удорожанию проекта – по разным данным он вырос примерно в 8 раз, что выражалось суммой в 40 млрд рублей. Это снова вызывало ряд трудностей и согласовани и с ведомством руководившим финансами и др. ведомствами.

В результате торможение ОГАС стало обычным делом при его продвижении, и в таком виде уже заходило в тупики решений.

Существенную долю неразберихи в развитие идеи ОГАС вносили и сложившиеся к тому времени сторонники рыночных реформ. Они постоянно требовали обяснений у разработчиков, что ОГАС не остановит процес реформирования экономики на ее пути к хозрасчету. Свидетельство тому статья двух академиков возглавлявших идею в Москве и Киеве о ОГАС и хорасчете».31 Так называемые «хозрасчетники» все более и более мешали проекту ОГАС, как явному, по их чутью сопернику их планов будущей перестройки, а на самом деле планам разрушения СССР и контрреволюции. И поэтому позиция двурушничества в этом вопросе главы советского правительства А.Н.Косыгина играла на руку будущим перестройщикам. Ведомство, которому должна была принадлежать руководящая роль в развитии автоматизированных систем, не занималось этим вопросом потому, что опасалось возможного становления его центральным органом управления, и, следовательно, сильным конкурентом их ведомству. Понятно, что с их стороны исходила деятельность на торможение всего, что связано с внедрением ОГАС.

Компьютеризация управления экономикой в СССР шла медленно не потому, что ее выгод не понимали, а потому, что слишком многие понимали ее выгоды. Понимали это и наши иностранные «партнёры» под руководством США и хорошо себе представляли последствия в случае повышения эффективности экономики СССР, поэтому и приложили максимум усилий для торможения процесса внедрения ОГАС.

Главной силой торможения ОГАС стали служащие и их верхний эшелон — управленцы, которые в процессе снижения активности рабочего класса получили возможности для реализации свотих антиобщественных интересов. Рабочий класс как субъект строительства коммунизма фактически во многом уступил свою роль вначале партии, а затем и партийному руководству. И тем самым не выполнил свою историческую задачу, а именно — уничтожить остатки классовых различий, уничтожить класс служащих, перенимая у служащих знания, навыки и спосбности путем обучения у них, обретая способность непосредственно управлять как своими предприятиями, так и государством в целом, как того и требовал В.И. Ленин.

Результат такой остановки классовой борьбы теперь известен — победила контрреволюция, в СССР осуществился переход к капиталистической, загнивающей экономике, последствия которой считаются самой великой катастрофой XX века в мире.

Рабочий класс снова должен будет пройти путь осознания себя как класса, возрождения рабочего движения и от экономических требований перейти к политическим. Совершить социалистическую революцию и восстановить СССР в надлежащем виде — как ведущее государство в мире с выдающейся экономикой и мирной политикой, государство, которое пользовалось уважением всех народов мира и служило в качестве примера общественного развития и прогресса.

Благодарности. Приношу большую благодарность за идею написания этой статьи Герасимову Ивану Михайловичу. За советы, помощь и поддержку в ходе написания работы.

Июль 2025 года.

Россия, Херсонская обл., г. Новая Каховка

1 Ленин В.И. «Очередные задачи советской власти», ПСС, том 36, стр. 173

2 «Кибернетику на службу коммунизму» под редакцией акад. А.И.Берга том 1, Госэнергоиздат, М., 1961 стр. 211

3 Самарский А. «Научно-обоснованная альтернатива рыночной анархии (на материале ОГАС и Киберсин)», 2015. https://propjourn.github.io/site/9637.html

4 Рубин A.M. Организация управления промышленностью в СССР (1917-1967), М., 1969. С. 60

5 Кутейников А.В., Шилов В.В. АСУ для СССР: письмо А.И. Китова Н.С. Хрущеву, 1959 г. // Вопросы истории естествознания и техники. 2011. № 3. С. 45–52

6 https://naukarus.com/asu-dlya-sssr-pismo-a-i-kitova-n-s-hruschevu-1959-g

7 В. М. Глушков Макроэкономические модели и принципы построения ОГАС. Москва, «Статистика» 1975 С.161

8 Глушков В. М., Валлах В. Я. Что такое OГAC? М., Изд-во: «Наука: Главн. Ред. Физ.-мат. лит-ры, 1981 стр.7

9 Глушков В. М., Валлах В. Я. Что такое OГAC? М., Изд-во: «Наука: Главн. Ред. Физ.-мат. лит-ры, 1981 стр. 8

10 Ельмеев В. Я. Полозов, В. Р. Ряшенко Б. Р. «Коммунизм и преодоление разделения труда между умственным и физическим трудом». Изд. Ленинградского университета, 1965, стр. 71–72

11 Глушков В. М., Валлах В. Я. Что такое OГAC? М., Изд-во: «Наука: Главн. Ред. Физ.-мат. лит-ры, 1981 стр. 8

12 Глушков В. М., Валлах В. Я. Что такое OГAC? М., Изд-во: «Наука: Главн. Ред. Физ.-мат. лит-ры, 1981 стр. 7

13 здесь же

14 Здесь же

15 Герасимов И.М. Статья "МОЖНО ЛИ «СВЕРГНУТЬ КАПИТАЛИЗМ»?" на сайте Рабочая партия https://rpw.ru/public/mozhno.html

16 Кутейников А. В. Академик В. М. Глушков и проект создания принципиально новой (автоматизированной) системы управления советской экономикой в 1963-1965 гг.

17 Академик Глушков В.М. — пионер Кибернетики. К. 2003. с. 299

18 Глушков В. М., Валлах В. Я. Что такое OГAC? М., Изд-во: «Наука: Главн. Ред. Физ.-мат. лит-ры, 1981 стр 172

19 Глушков В. М. Макроэкономические принципы построения ОГАС М., «Статистика» 1975 сс. 149-159

20 Китова О.В.(Глушкова). О проекте ОГАС, концепции управления научно-техническим прогрессом и методе «прогнозного дерева» В.М. Глушкова. стр 1

21 План, прибыль, премия. // «Правда». — 1962. — 9 сентября

22 https://runivers.ru/lib/reader/151020/

23 В. Моев. Бразды управления. Беседы с академиком Глушковым. М, 1974, с.104

24 E. Kotsioris Pavlov’s cube(s): Designing for the Soviet Computer Network См. сайт

https://www.academia.edu/17000905/Evangelos_Kotsioris_Pavlov_s_cube_s_Designing_for_the_Soviet_Computer_ Network_New_Geographies_7_thematic_issue_Geographies_of_Information_2015_149_157

25 Zorza Victor. Computer Bank May Help Kremlin Keep Tighter Control // The Guardian. May 6, 1971

26 Zorza Victor. Kremlin Planning for 1984: Kremlin Prepares for a Computerized 1984 // WashingtonPost. July 25, 1971

27 Глушков В.М., Добров Г.М., Терещенко В.И. Беседы об управлении. Изд-во:·Наука, М. 1974. см. стр. 51 и https://glushkov.su/ogas#id-6

28 Кутейников А.В. Академик В. М. Глушков и проект создания принципиально новой (автоматизированной) системы управления советской экономикой в 1963-1965 гг.

29 История интернета: ARPANET — пакет https://habr.com/ru/articles/457256/

30 Методические указания к разработке государственных планов развития народного хозяйства СССР. – М. : Экономика, 1974. – С. 7

31 Глушков В. М., Федоренко Н. П. Проблемы широкого внедрения вычислительной техники в народное хозяйство. — «Вопросы экономики», 1964, № 7

НАЗАД

|